Wolfgang Walk blickt auf das Politische in Games insbesondere aus einer Perspektive des Game-Designers. Er findet, Erklärungsmuster für lineare Erzählformen greifen bei interaktiven Medien zu kurz. Eine Replik auf den Beitrag „Der Mythos vom unpolitischen Spiel“ von Rainer Sigl.

Im Dossier „Politik und Zeitgeschehen“ auf Grimme Game sind zuletzt gleich zwei Artikel erschienen, die sich unmittelbar mit dem Politischen in Games beschäftigten. Während Rainer Sigl den „Mythos vom unpolitischen Spiel“ zu entzaubern trachtete, analysierte Eugen Pfister das „Politische im digitalen Horrorspiel“. In vielen Dingen stimme ich beiden Autoren zu, aber beide Artikel analysieren die spezifische Ästhetik des Computerspiels als Kunstform aus meiner Sicht nicht weitreichend genug. Als Folge wurden die Artikel in den einschlägigen Foren zwar kontrovers aber nicht immer fruchtbar diskutiert, da vor allem der Begriff des Politischen in den Artikeln unscharf gelassen wurde und so in der anschließenden Diskussion je nach Bedarf für die eigene Argumentation definiert werden konnte. Vor allem aber fehlte eine spezifische Definition dieses Begriffs für nicht-lineare Medien.

Was die Gesamtkontroverse für uns als Spielentwicklerinnen und Entwickler bedeutet und was wir aus ihr für unsere Kunstform ziehen können, dazu habe ich mich bereits auf gamespodcast.de unter dem Titel „Kill the Poor“ geäußert.

Aspekte des Politischen in Games

Auch für eine ja noch in Entstehung begriffene Game-Kulturkritik ist es entscheidend zu verstehen, wo die prinzipiellen Unterschiede in der Rezeption der Kunstform Computerspiel liegen – und was in ihr der Begriff des Politischen überhaupt bedeutet. Denn aus meiner Sicht lassen sich Erklärungs- und Analysemuster, die für lineare Erzählformen gelten, nicht so leicht auf nicht-lineare, interaktive Formen übertragen.

Vielmehr schälen sich vier mögliche Definitionen des Politischen in Bezug auf Games heraus:

- Games als politische Entität des Marktes bzw. Geldes

- Das Game als Politikum durch seinen Einfluss auf die Kultur

- Das Game als Politikum aus seiner Spielmechanik heraus

- Das Game als politisches Narrativ aus seiner individuellen Erzählung heraus

Politisch ist lediglich im sehr engen Sinne das, was in den Parlamenten so getrieben wird; im weiteren Sinne ist es alles, was irgendwie die öffentliche Meinung, den Zeitgeist, die Kultur oder andere öffentlichen Dinge beeinflusst.

»Als Ware ist das Game – jedes Game – natürlich politisch.«

Das macht zunächst einmal jedes veröffentlichte Spiel politisch, unabhängig davon, ob dieses Spiel einen dezidiert politischen Inhalt hat oder nicht. Denn schon das Auftreten als kommerzielle Form, die versucht, einen Brösel vom großen Geldkuchen abzubekommen, ist ja zumindest ein Eingriff in sowohl die Verteilung des Wohlstandes als auch die Zusammensetzung eines weltweit im dreistelligen Milliardenbereich umsetzenden Marktes. Als Ware ist das Game – jedes Game – also natürlich politisch.

Und je größer das Spiel ist, je mehr Verbreitung es findet, desto politischer wird das Spiel in kultureller Hinsicht, selbst wenn es offenbar inhaltlich eine so unpolitische Motivation hat wie Fortnite (2017). Wenn Millionen Menschen dasselbe spielen, dann sagt das einerseits etwas über unsere Kultur aus und nimmt andererseits Einfluss auf sie, ist also politisch.

Weiterhin ist das Spiel kompetitiv. Dies war für Epic eine Kategorie von Game-Design und keine einer Gesellschaftsideologie oder kulturellen Identität. Sie benutzen lediglich eine bekannte Spielmotivation und – so geht die ideologiekritische Argumentation – wirken so affirmativ auf den kompetitiven Charakter unserer Gesellschaft. Ich würde zwar behaupten, dass es so einfach nicht ist, aber tatsächlich ist natürlich die am Spiel aufgeworfene Frage schon dadurch politisch, dass sie öffentlich geäußert wird. Spiele gehören inzwischen ebenso selbstverständlich zur ständigen Feedbackschleife alles Politischen wie die Beiträge von Autoren und Künstlern in jedem anderen Medium.

Bildquelle: Epic Games / Fortnite

Politik-Label aus der Grabbelkiste

Auf diesen ersten drei Ebenen lässt sich das Politische eines Games also schwer leugnen. Es ist aber auch gleichzeitig banal, weil es sich alleine durch den Charakter des Games als öffentlich verfügbare Kunstform ergibt. Letzten Endes offenbaren sich hier auch keine Unterschiede zu jeder anderen Kunstform. Die Argumentation ist bis hierhin eins zu eins übertragbar. Aber die Argumentationslinie, dass alle Spiele deshalb politisch seien, mag faktisch nach diesen Definitionen wahr sein, überführt den Begriff „politisch“ dann aber letzten Endes im Sinne einer bedeutungsvollen Kulturkritik eines einzelnen Werkes in eine triviale Aussage. Wo alles politisch ist, ist dann letzten Endes nichts mehr politisch.

Zugleich gilt für das Spiel wie für alle Kunstformen: als individuelles Werk der Kultur, als Narrativ, freigestellt von seinem kommerziellen Hintergrund und dem ohnehinnigen Verstricktsein seiner Designerinnen und Designer, haben sie die Wahl, ob sie Politikwillen besitzen – oder das Unpolitische für sich reklamieren. Denn wir wollen ja auch noch über Spiele als „politisch“ reden können, die sich dieses Adjektiv aus ihrer eigenen Thematik heraus verdient haben, die politisch sein wollen – oder dies trotz ihres gewählten Themas bewusst nicht sein wollen. Wie wollen wir über diese Games reden, wenn wir a priori bereits alle Games in einer indifferenten Grabbelkiste begraben, auf die wir das Politik-Label geklebt haben?

Die politische Emergenz des Technischen?

Technologische Entwicklungen besonders in den Bereichen Grafik und Sound ab den Nuller Jahren geben uns neue und bessere Möglichkeiten, die bislang vor allem als abstrakte Mechaniken überzeugende Spiele durch detaillierte Narration ethisch aufzuladen – und damit narrativ zu politisieren (d.h. abstrakte Games sind inhaltlich unpolitisch, politisch kann nur das Narrativ werden). Als Beispiel sei Tetris Pit (Originaltitel: Calabouco Tetrico; 2008) genannt, das den abstrakten Klassiker durch Grafik-Skin und Soundkulisse zu einem konkreten, brutalen Massenhinrichtungsalptraum werden lässt. Der Einwand, der heute immer wieder mal zu hören ist: „Keep your politics out of my game“ ist also ein rückwärtsgewandter, der eine vermeintlich goldene Zeit des Games heraufbeschwört, in der Games noch technischer Notwendigkeit folgend häufig abstrakt und deshalb „unschuldig“ waren. Der Wunsch nach einem unpolitischen Spiel ist vergleichbar einer Sehnsucht nach dem Stummfilm als „unschuldigerem“ oder reineren Film.

Bildquelle: Lodoo Games / Calabouco Tetrico

In Wahrheit gab es aber – wie es auch das Politische bereits im Stummfilm gab – auch in der „ludischen Stummfilmära“ bereits politische Spiele. Oder hält jemand den in den 80ern verbotenen KZ-Manager für unpolitisch?

Wir reden also von Spielen, die ganz klar und sehr bewusst einen politischen Inhalt haben. Und hier, beobachtet Rainer Sigl richtig, neigt die Industrie vor allem im AAA-Bereich dazu, solche Spiele zwar zu erschaffen, sich dann aber zuweilen feige aus der Verantwortung zu stehlen. Von The Division (2016) über Far Cry 5 (2018) bis hin zu Deus Ex: Mankind Divided (2016) und Detroit: Become Human (2018) spannt er den Bogen von Zitaten, die sich alle zurückziehen auf die eine Aussage: „Wir wollen dem Spieler keine Vorschriften machen.“ Und diese Haltung hält Rainer Sigl den Entwicklerinnen und Entwicklern als „unpolitisch“ vor.

Das Politische der Entscheidungsfreiheit

Und damit hat er, denke ich, Unrecht. Denn diese Aussage begründet spielästhetisch und damit auch spielethisch noch keine Politikverweigerung. Letzten Endes liegt dem Argument die Tatsache zugrunde, dass Games – anders als der Film – kein lineares Medium sind. Als Kunstform verlangen sie die Spielerentscheidung. Wenn wir die Spielerinnen und Spielern ihrer Freiheit berauben, die ethisch fragwürdige Entscheidung zu treffen und dazu zwingen, die ethisch korrekte Position zu beziehen, korrumpieren wir sowohl sie als auch das Spiel; das Game-Design wird das, was Miguel Sicart „unethisch“ genannt hat. Ich weiß nicht, ob Rainer Sigl Sicarts Arbeit kennt. Sie ist zwar bahnbrechend, aber noch viel zu wenig bekannt. Und offenkundig wissen nicht mal wir Game-Designerinnen und -Designer mehrheitlich von ihr und folgerichtig auch nicht, warum die konkrete Verweigerung der Spielerentscheidung zum „Bösen“ in einem politischen Setting ein Spiel unethisch macht. Sonst würden wir diese Haltung, dass wir Spielerinnen und Spielern keine Vorschriften machen wollen, öffentlich besser erklären!

Denn genau dieses Erklären und Untermauern geschieht, soweit ich die Diskussion überblicke, fast wie nie. Dies ist eine sträfliche Unterlassung von Entwicklerseite – und womöglich auch nur eine Ausrede. Warum das Argument vollkommen korrekt ist, dürften die meisten Gefragten kaum sauber darlegen können. Es ist eine Abwehrhaltung, die unsere Kulturform beschädigt, weil sie einen der Kernbereiche unserer Kompetenz unkommuniziert und damit für die Öffentlichkeit unverstanden bleiben lässt – und somit der relativ ahnungsfreien Spekulation Tür und Tor öffnet. Eine ähnliche Diskursverweigerung habe ich das letzte Mal bei der elenden Denunziation (eine Diskussion war es nicht wirklich) der sogenannten „Killerspiele“ erlebt – mit bekannten, bis heute spürbaren Spätschäden.

Ich will also versuchen, es zu erklären.

Bildquelle: Ubisoft / The Division 2

Wenn die Selbstpositionierung scheitert

Wir erschaffen Welten, und dann werfen wir die Spielerinnen und Spieler hinein und erwarten von ihnen, Entscheidungen zu treffen und sich im Zweifel in dieser Welt sogar ethisch zu positionieren. Soweit ist alles gut. Das Problem beginnt, wenn entweder diese Selbstpositionierung nur eine leere Schutzbehauptung ist, weil das Game- und Welten-Design den Spielerinnen und Spielern wichtige Entscheidungen abnimmt – oder wenn die tatsächlich mögliche Wahl nicht wirklich eine ist, weil die ethische Positionierung nichts wirklich ändert. Wenn es der Spielwelt offenbar egal ist, ob ich gegen die ihr eigene Ethik – im Guten wie im Bösen – verstoße, dann wird diese Ethik bedeutungslos. Das Spiel verweigert genau da den politischen Diskurs mit den Spielerinnen und Spielern, wo es ihn vorher noch lautstark annonciert.

Nehmen wir The Division als Musterbeispiel für den ersten Fall, ein Spiel, von dem Ubisoft behauptet, es sei unpolitisch und „just a game“, das aber vor dem Hintergrund einer tödlichen Epidemie im New York City der – mehr der weniger – Gegenwart spielt. Als Spieler übernehme ich in diesem Setting eine Rolle: Ich soll die Ordnung aufrechterhalten, indem ich als Polizist, Staatsanwalt, Richter und Henker in Personalunion agiere: Der Prozess findet ohne Verteidiger statt und dauert oft nur wenige Sekunden bis zur Exekution.

Das mag jetzt hart klingen, aber: Dagegen wäre unter bestimmten Umständen innerhalb eines Games nichts einzuwenden. Games sind immer „Was-wäre-wenn“-Versuchsanordnungen. Und in denen ist vieles erlaubt, was in der physischen Welt nicht ausprobiert werden sollte.

Bildquelle: Ubisoft / The Division

Das Politische als Teil der Spielrealität

Aber dieser Strafprozess, der im Gameplay abgebildet ist, und der jeder modernen, humanistisch geprägten Strafprozessordnung Hohn spricht, bleibt in The Division vollständig undiskutierbar. Spielerinnen und Spieler können ihre Figuren zu diesem Standrecht (ach, es ist nicht mal das!) weder anders als affirmativ positionieren, noch wird die Problematik von der Spielwelt groß kommentiert. Diese völlige Auflösung rechtsstaatlicher Strukturen scheint im öffentlichen Diskurs dieser Spielwelt keine Rolle mehr zu spielen – und Spielerinnen und Spieler haben auch keine Möglichkeit, sich selbst zu ihr zu positionieren. Eine Welt, die ansonsten höchst realistisch dargestellt wird, verweigert diesen Realismus ausgerechnet in ihren öffentlichen und privaten Diskursen. Denn natürlich würde das reale New York eine solche Tyrannei nicht einfach hinnehmen.

Und dadurch wird das Spiel eben nicht unpolitisch, sondern ganz im Gegenteil: Durch die Verweigerung des eigentlich erwartbaren, sogar notwendigen politischen Diskurses innerhalb der Spielwelt wird das Spiel reaktionär und totalitär. Und wenn das nicht politisch ist, dann gibt es nichts Politisches.

»There is no ‘allegory’, moral, political or contemporary in the work at all.«

The Letters of J.R.R. Tolkien, Letter #181

Entscheidend ist dabei das hochrealistische Setting: Wenn dieses Game in Mittelerde spielen würde oder in Tetris-Klötzchengrafik daherkäme, könnte es womöglich mit Recht reklamieren, dass es unpolitisch sei. Dann wäre – siehe oben – die Verweigerung des Politischen zwar immer noch politisch, aber eine völlig legitime Entscheidung, für die man den Developer nicht mit guten Gründen attackieren könnte. Denn die Spielwelt hätte offenkundig wenig mit unserer zu tun. Wir müssen uns im Game-Design hüten, unsere moderne Ethik anderen Welten unverändert überzustülpen. Auch damit würden wir das „Was-wäre-wenn“ des Spiels verraten. Welches ethische Framework in völlig abstrakten oder sehr fremden Welten herrscht, diese Entscheidung liegt tatsächlich innerhalb der Definitionshoheit der Game-Designerinnen und -Designer. Das mögliche Politikum beträfe dann potenziell Welten, in denen es glaubhaft keines sein muss.

Ein Setting wie in The Division bedeutet aber, dass ich mich als Entwickler der Kontroverse stellen muss, in die ich mein Spiel hineinproduziere, weil nämlich die von mir gewählte Welt diese Kontroverse führen würde. Natürlich kann ich die Welt, diese Katastrophe, dieses ethische Skandalon einfach zur Kulisse meines Games machen und behaupten: bedeutet alles nichts. It’s just a game! Aber das ist halt schon eine politische Entscheidung.

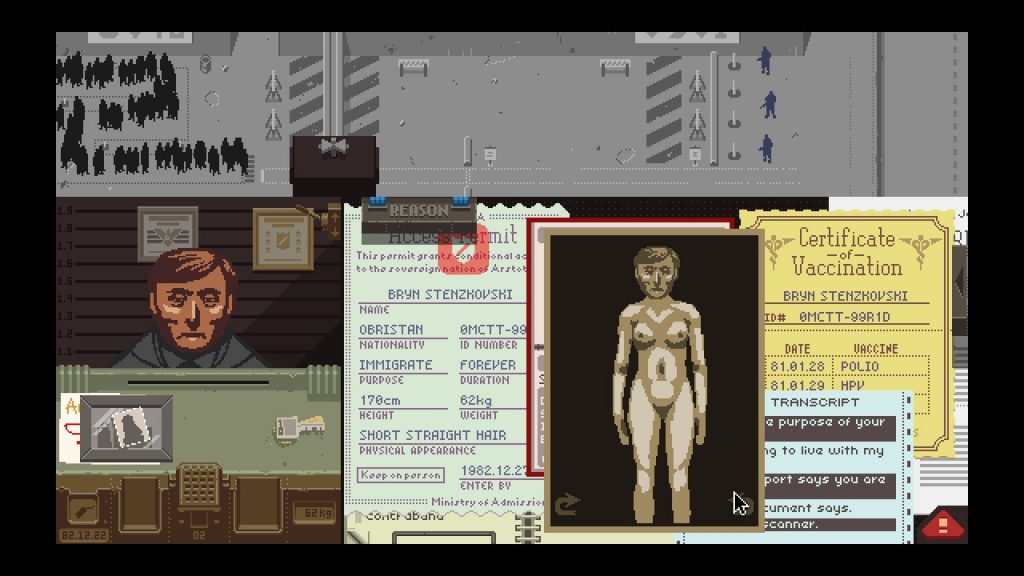

Was das aber eben nicht bedeutet (und hier halte ich Rainer Sigls Argumentation für zu vereinfacht): Dass ein Spiel nur dann seine politische Verantwortung einlöst, wenn es auch Stellung bezieht, wenn es sich für die gute Sache einsetzt. Das spricht Sigl zwar expressis verbis nicht so aus, aber nur so ergibt sein Einwand gegen die Verteidigungslinie der Entwicklerinnen und Entwickler Sinn. Den Kern des Problems trifft er damit leider nicht. Als Gegenbeispiel sei Papers, please angeführt. Die Spielwelt dieses Spiels ist sicher kein Anwalt des Guten. Ich spiele einen Grenzbeamten eines autokratisch regierten Staates. Ich habe aber nicht nur die Möglichkeit, mich dieser Welt gegenüber zu positionieren, affirmativ oder subversiv. Ich muss dann auch die Konsequenzen dieser Positionierung tragen, die durchaus nicht einem Gut-Böse-Schema folgen. Und niemand wird ernsthaft behaupten wollen, Papers, please sei ein unpolitisches Spiel.

Bildquelle: Papers, Please / Lucas Pope

Das Game als offenes Kunstwerk

Was Papers, please von The Division unterscheidet, das ist die Spielwelt. Denn in Papers, please reagiert diese auf Spielerentscheidungen, belohnt in den Parametern eines kranken Grenzregimes und erzeugt so ein ethisches Dilemma zwischen der Intention der Spielerinnen und Spieler einerseits und dem Willen der Spielwelt andererseits. Und daraus entsteht eine Art Debatte zwischen beiden Seiten, eine Debatte die letzten Endes Ziel des Game-Designs ist. Eine Debatte! Keine Prämisse, wie sie in linearen Erzählwerken üblich ist und dort ausschließlich von den Autorinnen und Autoren verhandelt wird, ohne dass der Leser darauf Einfluss nehmen könnte.

Es ist die Debatte zweier gleichberechtigter, autonomer Intelligenzen, von denen die eine die Regeln erschafft und die andere diese Regeln als Herausforderung akzeptiert und dann mit sich verhandelt, damit diese Debatte fruchtbar werden kann. Wir Game-Designerinnen und Designer sind weniger Autorinnen und Autoren als Schöpferinnen und Schöpfer von selbständigen Entitäten, maximal Moderatoren der Debatten, die wir schaffen. Wir sollen sie gar nicht kontrollieren wollen! Es wird problematisch, wenn wir es tun!

»Die abstrakte Shooter-Mechanik von The Division ist hervorragend. Die Depolitisierung ihres Narrativs macht sie zum obszönen Schlachtfest.«

Es ist diese im Ecoschen Sinne offene Form des Computerspiels, die Spielerinnen und Spieler benötigt, damit mehr entsteht als nur eine lange, dem normalen Verständnis entzogene Reihe Einsen und Nullen auf einer Festplatte. Ein Film behält seinen Inhalt, seine Bedeutung, wenn er nicht gesehen wird. Ein Spiel, selbst wenn man es startet, ist, bevor es gespielt wird, nicht mehr als ein leicht animiertes Bild, in dem die Feedbackschleifen darauf warten, von Spielerinnen und Spielern mit Bedeutung gefüllt zu werden. Diese Interaktion mit der Mechanik des Spiels ist es, die es von linearen Medien abhebt. Politische Aussagen sind weniger festgeschrieben, sondern entstehen vielmehr in einem emergenten Prozess der Auseinandersetzung zwischen den Spielerinnen und Spielern auf der einen Seite und den für dieses Gespräch offenen Feedbackschleifen des Spiels.

Diesen Austausch zu ermöglichen ist die politische Arbeit der Game-Designerinnen und -Designer. Hier erringt Papers, please seinen großen Sieg – und geht The Division vollständig an seinem Versuch zu Grunde, das Politische aus der Thematik rauszuhalten: Die abstrakte Shooter-Mechanik des Spiels ist hervorragend. Die Depolitisierung ihres Narrativs macht sie zum obszönen Schlachtfest.

Das Politische in nicht-linearen Medien

Und deshalb muss Kulturkritik den Begriff des Politischen bei Games auch anders verhandeln als bei linearen Medien. Games sind Debattenräume, in denen die Designerinnen und Designer die Moderation übernehmen. Deren Aufgabe ist es nicht, eine vorher definierte Meinung zu vertreten, sondern eine ergebnisoffene Debatte anzuregen. Und die kann natürlich auch politisch sein, muss es aber nicht in jedem Fall, will man den Begriff des Politischen nicht – siehe oben – bedeutungslos werden lassen. Wenn diese Debatte aber, und da stimme ich Rainer Sigl zu, als Setting ein klar erkennbares Hier und Jetzt verhandelt (wobei dieses Hier und Jetzt lediglich kulturell oder psychologisch existieren muss, nicht physisch), dann hat sie sich ihrem Thema zu stellen!

Folgerichtig muss eine Kulturkritik bei der Frage ansetzen, wie der Debattenraum aufgespannt ist, ob er Platz für die wichtigen Argumente beider Seiten lässt, wieviel Raum der Spielerinnen und Spieler bekommen, sich zu positionieren, ob die notwendigen Grenzziehungen der Debatte dienlich sind. Es gibt gute Gründe der Beschneidung: Eine Spielwelt, die von einem Tyrannen beherrscht wird, wird geringere Möglichkeiten zur Verfügung stellen, eine freie Meinung zu äußern als eine paritätisch besetzte Herrschaftsform. Dies bedeutet noch keine Affirmation der Tyrannei, solange die Unterdrückung als solche erkennbar bleibt.

Es geht also beim kulturkritischen Parameter des spezifisch Politischen eines Games um intellektuelle Ehrlichkeit im Design der Spielwelt, in der narrativen Repräsentanz ihrer Regeln, in der eigenen Agency und den Möglichkeiten, der Verantwortung für diese Spielwelt nachzukommen. Kein Parameter ist, ob die Spielfigur damit am Ende durchkommt. Die Tragödie bleibt legitime Form im Angesicht der Tyrannei.

»Spiele, welche sich einer Welt bedienen, in der aktuelle politische Konflikte thematisiert werden, dürfen dies nicht nur auf der rein oberflächlichen Ebene des Settings tun, sondern müssen sie auch in die Spielmechanik einbetten.«

Wir brauchen mehr Mut

Wir brauchen da auch als Entwicklerinnen und Entwickler mehr Mut. Developer großer Spiele brauchen ein besser geschultes ästhetisches Bewusstsein für die Sache. Und natürlich braucht auch die Kulturkritik die richtigen Werkzeuge, um den Finger überhaupt in die Wunde legen zu können. Ein Feuilleton, welches die Kunstform durchdrungen hat, wäre unser Partner für Diskussionen, die uns unsere Fehler und blinden Flecken aufzeigen. Uns fehlt ein Feuilleton, das großen Produktionen nicht nur vorwirft, unpolitisch zu sein, sondern ihnen das Reaktionäre, Unreife und Feige auch glaubwürdig vorhalten und Besseres einfordern kann.

Und wir, die Entwicklerinnen und Entwickler, können das besser! Es gibt Hunderte Spiele, die das beweisen. Die Probleme sind keine prinzipiellen, sowohl von der narrativen wie technologischen Kompetenz, und auch von den mechanischen Möglichkeiten her sind wir in der Lage, solche Spiele zu liefern. Uns fehlt es genauso noch am Bewusstsein für die Kunstform. Die einzige Entschuldigung, die wir haben: die Kunstform ist noch jung. Und sie ist sehr komplex. Wir müssen deshalb an einem Instrumentarium arbeiten, dass uns eine angemessene diskursive Auseinandersetzung ermöglicht, damit Game-Design als Kunstform nicht zur Geheimwissenschaft wird.

Niemand fordert, dass jedes Game dezidiert politisch sei. Niemand fordert das von irgendeiner Kunstform! Aber Spiele, welche sich einer Welt bedienen, in der aktuelle politische Konflikte thematisiert werden, dürfen dies nicht nur auf der rein oberflächlichen Ebene des Settings tun, sondern müssen diese auch in die Spielmechanik mit einbetten und so die Spielhandlungen für die Spielwelt relevant werden lassen. Erst dann erhebt sich das Setting aus der reinen Konflikt-Pornographie und wird zum Erzähler, Diskussionspartner, würdigen Antagonisten. Erst dann wird ethische Positionierung möglich und können die Folgen des eigenen Handelns erfahren werden. Und um Erfahrungen geht es in Games. Sie sind der Debattenertrag der Spielerinnen und Spieler. Der Debattenbeitrag der Kulturkritik wäre, das Bewusstsein für diesen Zusammenhang in der Öffentlichkeit zu schärfen.

Autor: Wolfgang Walk | gamespodcast.de